新华社合肥5月16日电 题:安徽:小康有“大智” 科技惠民生

新华社记者 李亚彪、朱青、马姝瑞

2月20日,安徽省六安市金寨县花石乡大湾村村民通过直播平台销售土特产。新华社记者 刘军喜 摄

最动人的科技之光,是能够照亮民生的那一束。

从传统农业大省到科技创新策源地,从“关键变量”到“最大增量”,作为集长三角一体化发展、长江经济带发展、促进中部地区崛起等国家战略于一身的安徽,在坚持下好创新“先手棋”、培育发展新动能的同时,不断用“科技之光”照亮小康之路,把一项项科技新突破,变成了千家万户触手可及的幸福……

“大智慧”鼓足小康底气

2月23日,合肥市肥西县花岗镇农民操作植保无人机作业。新华社记者 刘军喜 摄

“滴……滴……”清晨,在清华大学合肥公共安全研究院的监控室里,电脑仍在发出规律的蜂鸣声,这是遍布合肥路面、桥梁、地下管网的8万多套传感设备实时监测的“城市心跳”。

这一“城市生命线工程”系统每天实时采集500多亿条数据,用来预警城市燃气、供水、路面、桥梁等各类突发险情,守护着整座城市的安全。

据清华大学合肥公共安全研究院统计,较运行前,合肥全市地下管网事故发生率下降了60%,风险排查效率提高了70%。

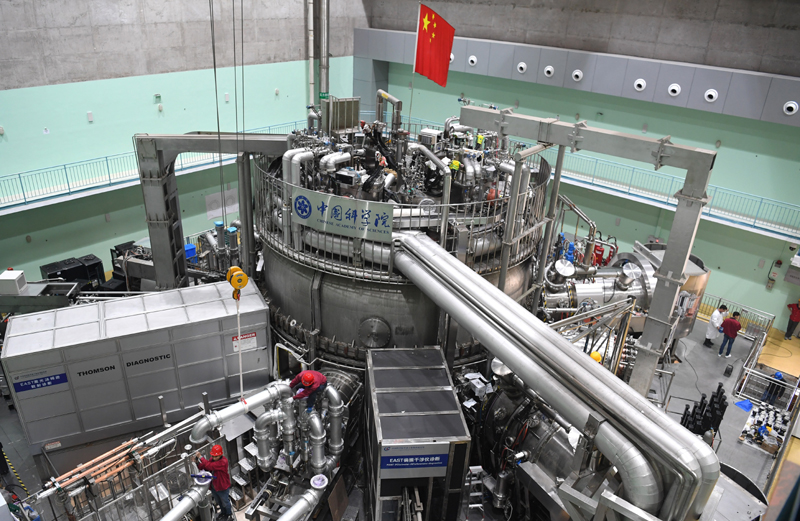

4月13日,在中科院合肥物质科学研究院,工作人员在对全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)进行新一轮升级改造。新华社记者 刘军喜 摄

而科大讯飞研发的“城市超脑”同时也在城市的每一个角落里运转。疫情期间,“城市超脑”助力交警在10多万辆车辆中快速锁定“目标车辆”。这些源头核心技术来自安徽本土的科创成果,一面“顶天”,面向国家重大需求,一面“立地”,以解决民生所需为出发点,守护着千家万户的美好生活。

2020年,安徽全省8559家高新技术企业实现产值超过1.3万亿元,高新技术产业成为经济增长的“龙头”、拉动居民就业和收入增长的“基石”。同时,科创成果又在基础设施建设、公共服务完善、人居环境提升等方面,为百姓创造出人人共享的发展成果。

长期从事科技创新工作的安徽创新馆馆长陈林表示,科技创新能力正是安徽近年来活力增长的源头,也是安徽以“大智慧”锚定发展的体现。有了经济主战场的稳健增长,安徽奔小康的步态更显信心和底气。

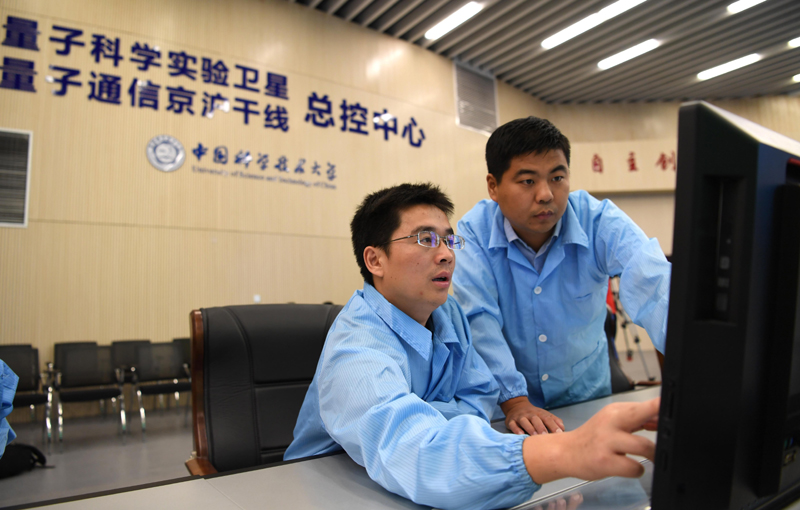

科研人员在位于安徽合肥的中国科学技术大学先进技术研究院量子通信“京沪干线”总控中心工作(2017年9月29日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

“接地气”擦亮小康成色

走进江淮大地,科技创新带来的高品质生活每一天都在刷新着人们的想象。

在六安市舒城县山七镇中心小学里,借助人手一部平板电脑,具有点读与标注、投屏讲解、个性化作业等丰富功能的“智慧课堂”已陪伴孩子们近一年的时间。

副校长谢兴益说:“当大山里的孩子们借助前沿科技设备,真正徜徉在《海上日出》这样的课文意境中时,科技已经承载了我们对孩子教育最好的期待。”

“高大上”的科技创新在百姓生活中化身为无数细节。

“安徽造”家电产业已加速向智能化、定制化方向发展。一台智能冰箱就可以变身“管家”,随时能够告诉主人什么菜已经吃完了、牛奶是否即将过期。

在合肥市,我国首个自动驾驶出行服务试点落户海恒社区,首批10辆无人驾驶电动汽车已于今年年初向该区域内40万居民启动载客路测服务,居民只需下载指定App,就可以像呼叫网约车一样呼叫无人驾驶汽车。

在大别山区,5G网络已在大山中“织成”,越来越多的农民成为“山货网红”,金寨这个曾经的国家级贫困县电商年交易额已超过30亿元……

安徽省首条自动驾驶汽车5G示范线在合肥市包河区正式开通并迎来首批体验乘客(2020年9月3日摄)。新华社记者 刘军喜 摄

- 12017-06-272017年安徽中级会计师补报名公告(最新发布)

- 22017-04-242017年初、中、高级会计职称考试报名人数大幅增长

- 32019-10-182019安徽中级会计考后资格审核时间:10月22日(最新发布)

编辑推荐

- 模拟试题